今回お話しさせていただくのはCOMT阻害薬(コムトそがいやくと読みます)です。治療薬の特徴としては、下記の③に当たり、前回紹介させていただいたMAO‐B阻害薬と性質が少し似ています。

- ドーパミンを補充する

- ドーパミンと同じ効果のある物質を補充する

- ドーパミンを長持ちさせるような作用の薬を使用する

- ドーパミンが作用する神経と、相反する働きを行う神経の作用を弱らせる

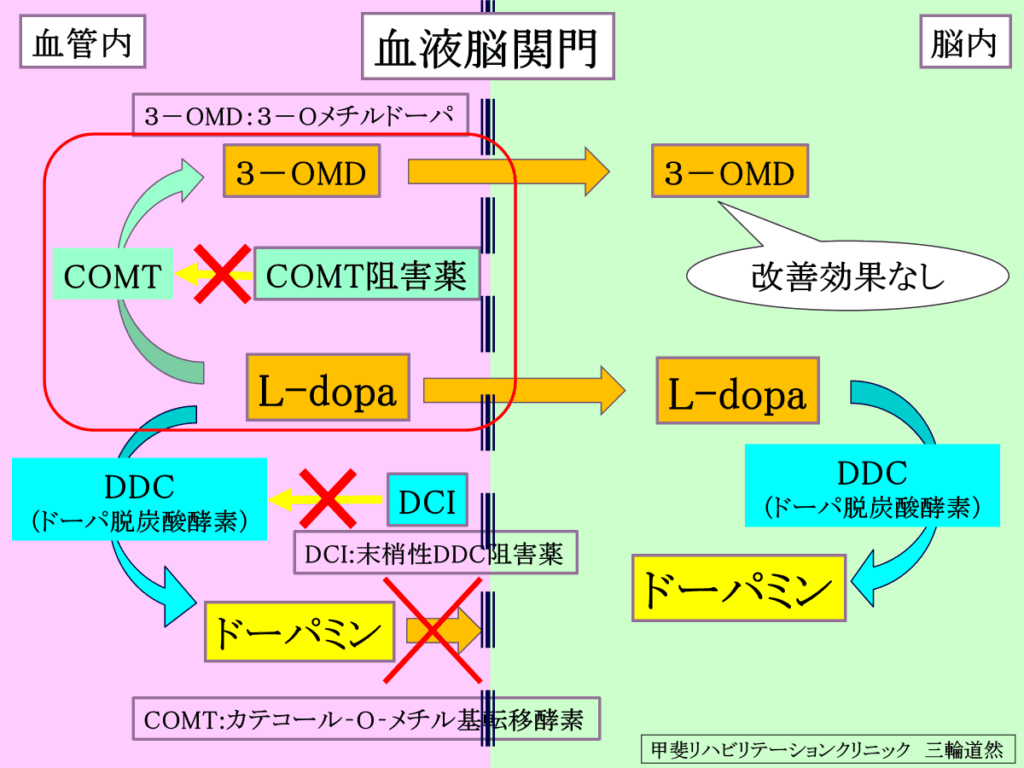

MAO‐B阻害薬は、脳内でドーパミンの分解を抑え、ドーパミンを長持ちさせる治療薬でした。今回のCOMT阻害薬は脳内(中枢)ではなく、その手前の身体の中(末梢)で作用します。パーキンソン病の治療の中心となるL-dopa製剤は脳内に移動してから酵素の働きによってドーパミンへと変化し、治療薬としての効果を発揮します。しかし、脳内に移る前に酵素が作用してドーパミンに変化(代謝と言います)してしまうと、血液脳関門を通過できないため、脳の神経細胞に到達出来ず治療効果を発揮できません。このL-dopaに作用する酵素は代表的なものが二つあります。一つはドーパ脱炭酸酵素、もう一つはCOMTです。(COMT:カテコール‐O‐メチル転移酵素)

現在内服薬として使用されているL-dopa製剤(メネシット®、マドパー®、ネオドパストン®、イーシードパール®など)は、末梢性のドーパ脱炭酸酵素の阻害薬が配合されていますので、脳に移行する前のドーパ脱炭酸酵素による代謝は回避できます。しかし、COMTによって代謝されてしまうのは防ぐことが出来ません。L-dopaはCOMTによって代謝されると、3-O-メチルドーパという物質に変化します。この3-O-メチルドーパは、L-dopaと同様に血液脳関門を通過出来、脳内に到達します。ところが残念ながらドーパミンのようにパーキンソン病の症状改善効果はありません。ですので、やはり代謝されずにL-dopaのまま脳内に移行する割合を増やしたいところです。

そこで開発されたのがCOMT阻害薬です。COMT阻害薬は身体の中(末梢)でCOMTの働きを抑制し、L-dopaがドーパミンへと変化しないまま脳内(中枢)に移行するのを助けます。(下図 赤線四角枠内)

L-dopaを酵素から守るボディガードの様なものです。無事に脳内に移行した

L-dopaは、今度はドーパ脱炭酸酵素の働きによってドーパミンへと代謝され、治療効果を発揮する、というわけです。

COMT阻害薬はL-dopa製剤がより効率よく脳内にたどり着けるようにサポートする治療薬になります。これにより、L-dopa製剤の作用時間を延長し、L-dopa製剤の欠点である作用時間の短さを補う働きをします。治療薬の効果の波を少なくし、運動合併症を軽減させることが期待できます。

現在COMT阻害薬にはエンタカポン(コムタン®)、オピカポン(オンジェンティス®)、L-dopa製剤とエンタカポンが配合錠となったスタレボ®があります。

エンタカポンは作用時間が短いため、L-dopaを内服するごとに同時に内服しないといけません。その負担を軽減するために配合錠が開発されました。オピカポンは1日1回の内服で長く作用しますが、食後に内服すると、空腹時の内服に比べて体内の濃度が半減してしまうため、朝起床後か就眠前に内服しなければなりません。またL-dopa製剤の内服とも1時間程度間隔を空けることが推奨されています。

甲斐リハビリテーションクリニック 院長 三輪道然